Вместе с главным хранителем музейных предметов Еленой Русаковой «Литтлван» прогулялся по залам Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева и выбрал самые интересные экспонаты. В итоге получился отличный путеводитель, который поможет родителям при его самостоятельном посещении с детьми. Спойлер: оказалось, что музей почвоведения хоть и научный, но совсем не скучный.

Зал № 1 «Вводный»

Экспонат «Микромир почвы»

Увеличенная в тысячу раз почва. Вся она пронизана жизнью. Рассмотрите различных бактерий, водоросли в виде зеленых шариков, почвенных клещей. Такие клещи абсолютно безвредны для человека, зато полезны для почвы, как и большинство микроорганизмов. Красных клещей можно увидеть и без увеличения, хотя в жизни они очень маленькие.

Витрина «Восьмигранный монолит»

Чернозем — самая богатая и плодородная почва. Она очень нравится растениям. Для них там много питательных веществ: азота, фосфора, калия и многих других. В витрине настоящая почва. На ней видны округлые заплатки — ходы животных-слепышей, живущих в степи.

Витрина «Отбор почвенных монолитов»

Как почвоведы отбирают основные экспонаты для музея? Сначала выкапывают почвенный разрез. Этот процесс поэтапно и показан на фотографиях. В почве вырезают раму, вставляют деревянную конструкцию и аккуратно выкапывают кусочек.

Внизу показано полевое снаряжение почвоведа. Как сто лет назад почвенные разрезы выкапывали лопатой, так и сейчас. В сумке всегда лежат: нож, лупа, сантиметр.

Зал № 2 «Периоды почвообразования»

Глобус

Показывает распределение почв по земному шару.

Санкт-Петербург находится в таежной зоне, поэтому раскрашен разными оттенками розового цвета. Почвы распределяются по земному шару не хаотично, а согласно строгому закону зональности. В каждой природной зоне есть типичные для нее почвы. Например, для таежной характерны подзолистые и дерново-подзолистые.

Витрина «Абиотический и прокариотный периоды»

Почва не всегда была на нашей планете. В абиотический период поверхность земли была полностью раскаленной. Вулканы постоянно извергали лаву и образовывали облака пепла. Атмосферы и кислорода не было. На землю падали метеориты. А саму планету окружали ядовитые газы. Потихоньку земля остыла. На ней зародилась жизнь и образовалась почва.

Витрина «Антропогенный период»

Наше время. Теперь не природа оказывает влияние на рельеф, а человек. В витрине показана добыча алмазов. По спирали машины везут породу с драгоценными камнями на перерабатывающий комбинат. Неиспользуемые породы выбрасывают. Из них получаются рукотворные горы. Когда карьер забросят, грунтовые воды потихоньку его наполнят. На этом месте появится рукотворное озеро. Получается, что и горы, и озера уже создает не природа, а человек. Из природных материалов люди сотворили стекло, фосфорные удобрения, выплавили медь.

Зал № 3 «Сельскохозяйственный»

Мышиная нора «Общежитие»

Предложите детям отгадать, что здесь правда, а что — вымысел.

Да, в норках настоящих мышей нет люстр, картин и тарелок. Они не сидят на стульях. Но тут есть и правда: все мыши живут одной большой дружной семьей, из которой выбирают одну мышку с самым хорошим слухом. Она ищет себе ход ближе к поверхности. Если эта мышка услышит, как пробежала кошка, лиса или пролетела хищная птица, она предупредит об этом других. Когда звуки прекратятся, грызуны разбегутся по своим мышиным делам.

Правда также в том, что мыши обитают под землей. В почве они строят норы и делают запасы. Только не в мешках, как в витрине, а просто горкой.

Хомячья нора «Соседи»

Сравните жилище мышей с хомячьим. Во втором тоже много ненастоящего. В жизни у них, конечно, нет диванов, фонтанов и детской коляски. При этом хомяки, в отличие от мышей, с появлением детенышей разъединяются. Папа уходит, а мама занимается воспитанием. В витрине к отцу семейства в гости пришел друг. В жизни такое тоже возможно. Правда, они не смотрят телевизор, а скорее, делятся запасами.

Хомяки делают запасы на зиму, поскольку в это время года впадают в спячку, но просыпаются, чтобы подкрепиться.

Корова «Кормилица»

Сцена в деревенском дворе озвучивается. Кнопка находится справа на соседней витрине.

Утро. Где-то со скрипом отворяется дверь. Бабушка с дедушкой сидят на скамейке. Напротив стоит корова с мощными рогами и приветственного мычит. Рядом кудахчут куры.

Нижний куб показывает продукты, которые люди производят из коровьего молока. Почему здесь овощи? Дело в том, что коровы дают не только молоко и мясо, но и замечательный навоз, который удобряет почвы. Благодаря нему получается хороший урожай.

«Докучаевские бастионы»

В стеклянных кубах представлены разные способы обработки почвы: от самых древних до современных.

В том, что на фото — степная природная зона с черноземом. На полях работают тракторы и комбайн. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнухи. В правом верхнем углу располагается озеро, где мальчик ловит рыбу. Пруды нужны для того, чтобы сохранялась влага. Водой их заполняет таящий снег.

Каждое поле здесь огорожено кустами и деревьями. Идея высаживать защитные лесные насаждения принадлежит Василию Докучаеву, основателю науки о почве. Живая ограда препятствует ветру, который выдувает верхний плодородный слой.

Живые экспонаты в зале № 3

Ахатины черноголовые

Это самые большие сухопутные улитки. В природе размеры панцирей достигают до 20 см.

Сотрудники музея кормят улиток огурцами, овсяными хлопьями. Летом — одуванчиками. Для панциря им необходим кальций, поэтому они счищают своими зубами верхний слой лежащих в террариуме раковин. А зубы у них в несколько рядов. Кстати, улитки любят купаться.

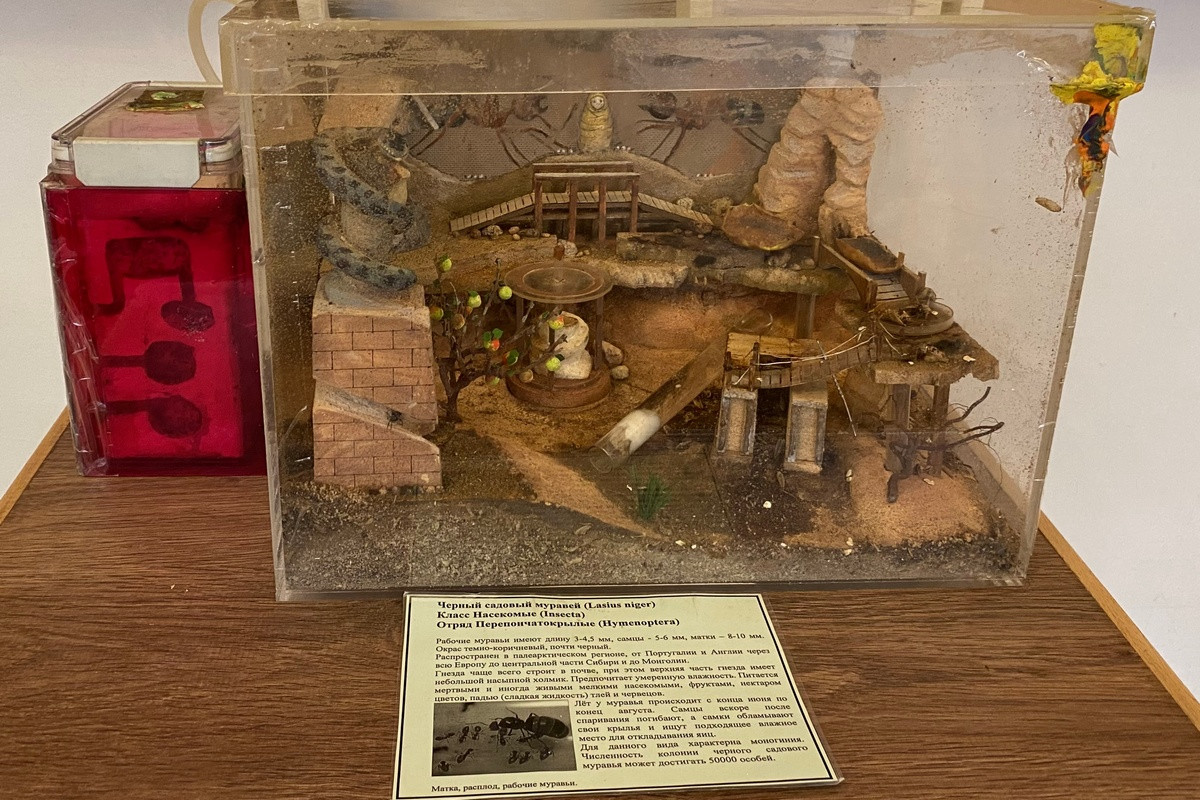

Черные садовые муравьи

Сам муравейник находится за красной пластинкой. Так насекомые чувствуют себя как дома, под землей. В природе муравейник как айсберг: 1/3 находится на поверхности, 2/3 в почве. В сам террариум они выходят питаться по специальной трубе. Муравьи едят и растительную пищу, и сладкое — мед и яблоки.

В муравейнике никогда не бывает эпидемии. Весь мусор они выносят через трубочку и складируют в одном месте. Кстати, здесь живут только девочки.

Сверчки домовые

Они настолько громкие, что звук разлетается по залу без микрофона. Поют только самцы. Мелодичный звук получается от трения крылышек. Мальчика от девочки можно отличить по длинному шипику. Он есть только у самок, поскольку это яйцеклад. Девочки втыкают шипик в почву и откладывают там яйца.

Сверчки — насекомые с неполным превращением. В процессе взросления они линяют: сбрасывают шкурку и становятся белыми. Пока хитиновая оболочка не затвердеет, они неподвижно сидят. Сверчки линяют более 5 раз.

Зал №4 «Географический»

Картина «Зона тундры»

В тундре появляются первые почвообитающие животные.

Смогли бы взрослые и дети спрятаться в тундре за деревьями? Только если лежа. Именно в тундре появились первые деревья, но совсем крохотные — от 20 до 70 см. Например, полярные ивы и карликовые березки.

Диорама «Степь»

Здесь воссоздан кусочек заповедной степи Курской области. Почва чернозем, поэтому степь — царство грызунов. Тут живут слепыши, суслики, мыши. В траве прячется гадюка, а из почвы выглядывают дождевые черви.

Благодаря спецэффектам, в витрине утро сменяется ночью. Ближе к вечеру темнеет. Небо из голубого превращается в фиолетово-розовое. С закатом приходит гроза. Видны вспышки молнии.

***

Экспозиция «Подземное царство»

Вооружившись фонариком и уменьшившись до размеров мышки, окажетесь внутри почвы. Первая комната изображает подземный мир под степью. Здесь повидаетесь с сусликами, мышами и хомяками. Увидите микробиом почвы и узнаете, как питается крот. Вторая комната — под лесом. Здесь и почва другая, и обитатели: кролик, барсук, лиса. Ласточки-береговушки тоже живут под землей. Вместо потолка — корневая система.